旅の記憶を呼び覚ます絵本

一冊の本が、ふとした瞬間に懐かしい記憶を呼び起こすことがあります。

ページをめくるたびに、幼い頃の自分が、そこで夢中になっていた時間がよみがえる——そんな経験はありませんか。

安野光雅の『旅の絵本』 もまた、そんな不思議な魅力を持つ一冊です。

物語のないこの絵本は、一人の旅人が船を漕いで岸に上陸し、町を歩き回り、やがて再び船に乗って去っていくという流れで描かれています。

シンプルな構成の中に、驚くほど細密な世界が広がっています。

どのページにも、隠れた「仕掛け」があるのです。

名画のワンシーンがこっそり紛れ込んでいたり、よく見るとどこかで見たことのある人物が歩いていたり。

幼い頃、家族と一緒にこの絵本を囲み、誰が最初に「秘密」を見つけるか競い合ったことを覚えています。

「見つけた!」と得意げに叫ぶ幼い妹の笑顔。

夢中で目を凝らしながら、少しでも早く発見しようとするあのワクワク感。

大人になって再びページを開くと、そこにはまた新しい発見があります。

同じ絵を見ているはずなのに、子どもの頃とは違う視点で楽しめる——

それこそが、この絵本の魅力なのかもしれません。

『旅の絵本』と『清明上河図』——千年を超えてつながる絵の世界

この絵本には、安野光雅が長年愛した一枚の絵の影響が色濃く刻まれています。

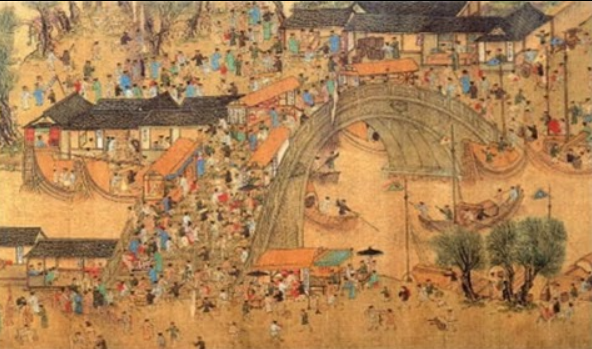

それが、北宋時代に描かれた『清明上河図』です。

安野自身が、「この作品へのオマージュとして『旅の絵本』を描いた」と語っているように、二つの作品には共通する美しさがあります。

『清明上河図』は、中国・北宋時代の首都開封 のにぎわいを描いた絵巻物。

12世紀に宮廷画家の張擇端 によって描かれたとされるこの作品は、全長5メートルにも及びます。

そこに広がるのは、一つの物語ではなく、無数の人生の瞬間 です。

市場の商人たちが活気に満ちた声で呼びかけ、酒楼では客が杯を傾け、橋の上では荷を運ぶ者が行き交い、河では船が大きく帆を広げています。

細部まで丁寧に描かれたこの都市の風景を眺めていると、ただの「絵」を見ているのではなく、

まるでタイムスリップして、そこにいる人々の息遣いまで感じられるような錯覚に陥ります。

「音が聞こえてくる絵」

それが、『清明上河図』の最大の魅力でしょう。

ぷつりと途切れる街の風景——北宋滅亡の影

しかし、この絵巻には一つの謎があります。

絵の終わりが突然、ぷつんと途切れているのです。

賑わいに満ちた都の風景が続いていたはずなのに、ある瞬間、物語は何の前触れもなく終わってしまう。

まるで、時間がそこで止まってしまったかのように。

なぜ、このような構成になっているのか——

それは、絵が描かれた背景に秘密があるのでしょう。

この絵が制作されたのは、北宋最後の皇帝徽宗(きそう) の時代。

徽宗は、画家でもあり、詩人でもあり、音楽にも秀でた、まさに芸術のために生まれたような皇帝でした。

しかし彼の治世の後、北宋は「金」という国によって滅ぼされるのです。

徽宗自身も皇帝の地位を追われ、歴史の中に消えていきました。

『清明上河図』の中で途切れる街の風景は、まるで、この都が迎えた突然の終焉を暗示しているかのようです。

千年前に描かれたこの絵は、ただの風俗画ではありません。

そこには、滅びゆく王朝の儚さが刻まれています。

絵に刻まれた「時」——旅人はどこへ向かうのか

安野光雅の『旅の絵本』と『清明上河図』には、「時の流れ」が感じられるという共通点があります。

旅人が町にやってきて、また去っていくように、都市もまた、時とともに変わり、時には消え去っていきます。

しかし、絵の中の世界は、決して消えることはありません。

千年前の開封の都も、旅人が歩いた街も、ページをめくるたびに、今も鮮やかに甦ります。

安野光雅が、そして北宋の画家・張擇端が残した「旅の記録」は、

今も私たちの心を惹きつけ、遠い時代の風景へと誘い続けているのです。

余韻——絵の中に入り込む楽しさ

もし『旅の絵本』を手に取ることがあれば、ゆっくりと時間をかけて、隠された「仕掛け」を探してみてください。

そこには、きっと子どもの頃のようなワクワク感があるはずです。

そしてもし、『清明上河図』の細密な世界に触れる機会があれば、

そこに生きる人々の息遣いを感じながら、絵の中に入り込んでみてください。

ページをめくるたびに、旅人とともに新しい景色へと進んでいくように。

それは、絵の中でしかできない、

もう一つの「旅」なのだから。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。