還暦を迎えたふたりが、静かに人生の続きを歩き始める――。

2025年春、『続々・最後から二番目の恋』。

還暦を迎えた長倉和平と吉野千明が、再び人生の舞台に立った。

これは恋の物語だったのか。

それとも、人生の終わりに差しかかる私たちへの、静かな応援歌だったのか。

いいえ、たぶんそのどちらでもなくて、“人生の続き”を、そっと描いた物語だった。

定年、再雇用、親しい人の死、離れて暮らす子どもたち。

そんな現実を背負いながら、それでも人は日々を重ねていく。

静かに笑い合い、言葉を交わし、誰かのそばにいることを選びながら。

最終回を見届けたあと、胸にふわりと浮かんだのは、安堵のような、さみしさのような、

それでもどこかあたたかい余韻だった。

まるで「今日もよく生きた」と、小さく背中を押されるような。

岡田惠和さんの脚本には、いつも“場”がある。

和平のリビングがそうだった。

お店でもあり、家庭でもあり、ふと立ち寄る人たちの居場所でもある。

言葉をかわし、黙って肩を並べ、ときには誰かの涙がこぼれる場所。

そういう“場”があるだけで、人はもう一度、やさしくなれる。

SNSで簡単につながれるようになったはずの今、

私たちはどこか、居場所を見失っている。

顔を合わせて言葉を交わすという、あたりまえのぬくもりが、

どれほどかけがえのないものか――

和平のリビングは、そのことを静かに思い出させてくれる。

そして、ふたりの“プロポーズのような約束”。

「このまま隣にいてくれますか?」

「ちゃんと大好き。でも、大切な人と別れるのが、もう怖いの」

それは、若い頃のような情熱ではない。

けれど、人生の哀しみを知った者同士が、そっと手を取り合うような、成熟した恋のかたちだった。

高齢化が進み、再雇用や単身世帯が当たり前になりつつある今の社会。

誰かと静かに共にいることの価値は、かつてよりもずっと深いものになっている。

このドラマが描いたのは、「ときめき」ではなく、「寄り添うこと」の意味だった。

そんな岡田さんのまなざしにふと重なるのが、画家ルノワールの姿だ。

彼の描いた絵には、いつも光がある。

幸福そうな人々、明るい日差し、やさしいまなざし。

でも彼自身は、病に苦しみ、戦争の惨禍に直面し、処刑されかけたことすらある。

それでも、彼は光の中に人々を描いた。

「帽子をかぶった少女」の絵に登場するカンカン帽――

それは、親を亡くした子どもたちに配られた寄付の帽子だったと、NHKの番組で紹介されていた。

…彼はその事実を声高に語ることなく、ただ画面にそっと忍ばせた。

それは、苦しみを知った者だけが描ける“肯定の光”だった。

その光は、私たちの心にも、静かに差し込んでくる。

岡田さんの脚本もまた、そうだ。

登場人物を裁かず、どの立場の人にも寄り添い、

人生の綻びのなかに、それでも小さな希望を見出していく。

坂口憲二さん演じる弟が、病から癒えてふたたび“場”に戻ってきたとき。

現実で難病を乗り越えて芸能の世界に復帰されたという彼の歩みが、

物語の中の再会と重なって、フィクションを超えた感動をもたらした。

ドラマの中で成長した子役が、いつの間にか美しい女性へと変わっていたことにも、

視聴者は、否応なく時間の流れの現実を突きつけられたはずだ。

そう、この物語は、決して止まった時間の中で繰り返されているのではない。

私たち自身と同じ速度で、時を重ねている。

年を重ねるごとに、別れは増えていく。

けれど、だからこそ、出会いや笑い合うことの重みを知る。

さみしくない大人なんて、きっといない。

でも――そのさみしさは、悪いことばかりではないかもしれない。

岡田惠和さんは、人生の美しさを「信じている」のではない気がする。

たとえ傷や迷いがあったとしても、「それでも信じなければならない」と思っている。

その、静かだけれど強い意志が、物語の奥に脈打っている。

ドラマは終わった。

けれど、私たちの「人生の続き」は、まだ続いていく。

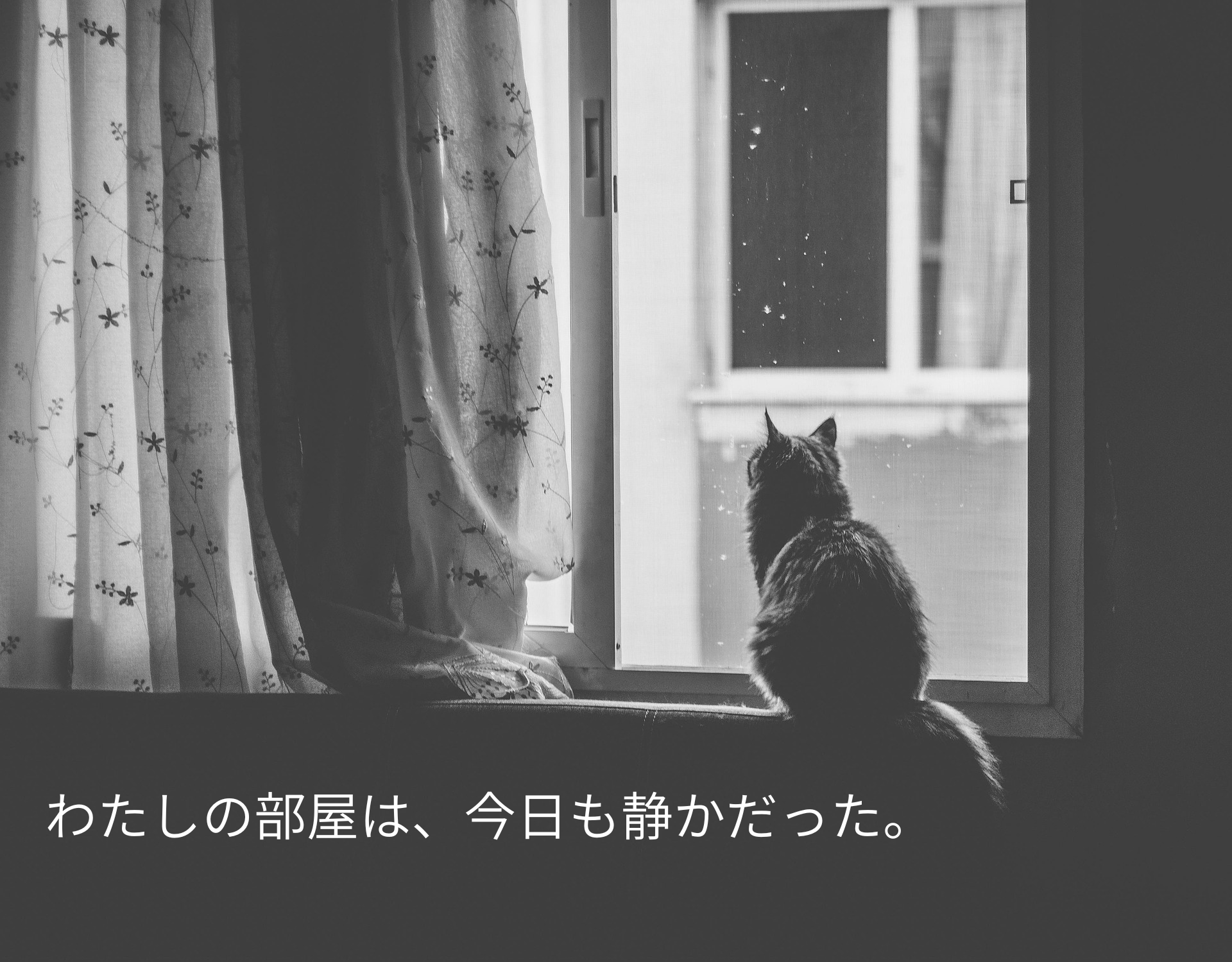

今日という日が静かに終わるとき、

ふと、思い出すだろう。

あの物語のように、さみしさの中にそっと灯る、あたたかさを。

別れや不安を抱えながらも、

それでも誰かと支え合い、笑い合いながら、生きていくことの尊さを。

そして、また誰かに会いたくなる。

そんな余韻を胸に、 私たちは―― また、明日へと歩き出す。